Evoluzione degli Spazi di Lavoro in Italia (2025-2030)

[E' disponibile un PODCAST dialogico riassuntivo di 9 minuti di questo Contenuto, alquanto articolato, clickando questo LINK]

Introduzione

Gli spazi di lavoro italiani – dagli uffici aziendali agli stabilimenti produttivi – sono destinati a trasformarsi profondamente nel quinquennio 2025-2030. Fattori tecnologici, organizzativi e normativi concorrono a ridisegnare ambienti e modalità operative. In particolare, si osserva l’impatto crescente di Intelligenza Artificiale (IA) e robotica, l’affermarsi di modelli di lavoro ibridi/remoti, nuove esigenze di sostenibilità, salubrità e sicurezza, e un ruolo evolutivo dei servizi di Facility Management (FM) (pulizie tecniche e civili, manutenzione impianti, salubrità degli ambienti, sicurezza/guardiania, movimentazione interna, etc.). Questo report analizza tali trend in ottica trasversale a tutti i settori – con un focus specifico sul comparto automotive soggetta a trasformazioni molto rilevanti – integrando dati quantitativi e ricerche di settore per delineare lo scenario atteso al 2030.

Impatto di Intelligenza Artificiale e Robotica sugli Spazi di Lavoro

L’Intelligenza Artificiale e la robotica stanno rivoluzionando tanto gli ambienti d’ufficio quanto quelli industriali. Negli uffici e edifici commerciali, l’IA viene applicata al Facility Management per automatizzare compiti ripetitivi, ottimizzare la manutenzione e migliorare comfort e sicurezza. Sistemi intelligenti permettono ad esempio la manutenzione predittiva degli impianti: mediante sensori e algoritmi avanzati analizzano dati in tempo reale e individuano precocemente anomalie o guasti imminenti, consentendo interventi proattivi che riducono i tempi di fermo e i costi. Allo stesso modo, l’IA abilita una gestione energetica “smart” degli edifici, regolando automaticamente climatizzazione e illuminazione in base a parametri ambientali e di occupazione, con riduzione dei picchi di consumo e dei costi operativi. Anche la sicurezza fisica trae vantaggio da queste tecnologie: sistemi di videosorveglianza intelligenti possono rilevare comportamenti anomali e intrusioni in tempo reale, mentre controlli accessi biometrici migliorano la protezione degli ambienti. In sintesi, l’IA contribuisce a creare “smart building” più efficienti, sicuri e confortevoli, in cui molte operazioni (dalla generazione automatica di ticket di manutenzione alla regolazione climatica) vengono gestite autonomamente.

Parallelamente, la robotica sta diventando sempre più presente nei luoghi di lavoro. Robot di servizio sono impiegati per attività di facility: ad esempio, macchine automatiche per la pulizia dei pavimenti o robot aspiratori dotati di IA e sensori vengono introdotti per svolgere le pulizie in modo autonomo. Ciò consente di aumentare frequenza e qualità delle sanificazioni senza gravare sul personale, il quale può dedicarsi a compiti a maggior valore aggiunto. In ambito sicurezza, compaiono robot mobili per la vigilanza notturna o droni per ispezioni di impianti in aree difficili da raggiungere. Queste innovazioni, prima sperimentate in contesti avanzati, diverranno via via più accessibili e diffuse entro il 2030. Una recente analisi prevede infatti che il mercato dei servizi di pulizia aumenterà del 70% entro il 2030, trainato proprio dall’adozione di tecnologie robotiche e soluzioni smart nel cleaning professionale (fonte: Bauunternehmng).

Nei contesti produttivi e industriali, l’impatto della robotica è ancor più evidente. L’industria automotive, in particolare, è oggi tra i settori più automatizzati e robotizzati al mondo. In Italia, l’adozione di robot industriali è in costante crescita e sta migliorando l’efficienza operativa in vari comparti – automotive in primis. Entro il 2030, si stima che circa il 27% delle ore lavorate in Europa sarà automatizzato, con punte fino al 36% nel settore manifatturiero. Ciò implica che oltre un terzo delle attività produttive potrebbe essere svolto da robot o sistemi automatizzati, trasformando radicalmente l’organizzazione del lavoro in fabbrica. Le catene di montaggio automotive vedranno un uso massiccio di robot collaborativi sulle linee e di veicoli autonomi mobili (AMR) per la movimentazione interna di materiali. Secondo ABI Research, entro il 2030 su 8 milioni di robot venduti globalmente ben 6 milioni saranno robot mobili, capaci di muoversi autonomamente negli spazi logistici e produttivi. L’introduzione di questi AGV/AMR di nuova generazione – abilitata anche dalla diffusione del 5G industriale per comunicazioni a bassa latenza– permette di efficientare la movimentazione interna (“intralogistica”) nelle fabbriche, attività spesso gestita dai servizi di Facility Management. Nel settore automotive ciò si traduce in stabilimenti sempre più “smart” e interconnessi, dove i servizi di facility dovranno integrarsi con sistemi Industry 4.0. Ad esempio, la manutenzione degli impianti produttivi sarà supportata da piattaforme IoT e AI: già nel 2024 diversi costruttori auto hanno adottato sistemi di monitoraggio da remoto dei macchinari e soluzioni di manutenzione predittiva per evitare fermi non pianificati. In prospettiva, il facility management dei siti produttivi automobilistici tenderà a convergere con la manutenzione industriale tradizionale, sfruttando robot e intelligenza artificiale per garantire continuità produttiva e massima efficienza.

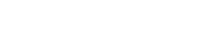

GRAFICO 1: Lavoratori da remoto in Italia dal 2017 al 2025

Evoluzione dei Modelli di Lavoro (Ibrido, Remoto, Flessibile) e Implicazioni

Negli ultimi anni, il lavoro agile ha preso piede in Italia su vasta scala, e questo trend è destinato a consolidarsi al 2025-2030 ridefinendo il ruolo degli spazi ufficio e dei relativi servizi. Durante la pandemia di COVID-19 il numero di lavoratori da remoto è cresciuto esponenzialmente, passando da circa 570.000 nel 2019 a 6,59 milioni nel 2020 (+1054%)

. Sebbene con la fine dell’emergenza ci sia stata in parte una riduzione, il fenomeno non si è affatto esaurito: nel 2024 si contano ancora 3,55 milioni di lavoratori agili, sostanzialmente in linea con il 2023. Anzi, le prospettive indicano una nuova crescita – circa +5% nel 2025 – fino a 3,75 milioni di smart worker previsti. In altre parole, lo smart working è diventato strutturale nel tessuto occupazionale italiano e si prevede che praticamente tutte le grandi aziende manterranno modelli di lavoro ibrido in futuro. Emblematica la recente rilevazione dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano: il 73% degli smart worker italiani sarebbe contrario a tornare full-time in ufficio, segno che i lavoratori ormai danno grande valore alla flessibilità.

Questa trasformazione impone di ripensare gli spazi di lavoro tradizionali. Con meno persone presenti quotidianamente in sede (molte lavorano da casa alcuni giorni a settimana), l’ufficio fisico cambia funzione: da luogo di mera postazione individuale diventa sempre più un ambiente di collaborazione, socialità e supporto ai Lavoratori. Le aziende all’avanguardia stanno già adattando i propri layout in questa direzione. Secondo l’Osservatorio Smart Working, il 78% delle grandi imprese italiane dispone già – almeno in alcune sedi – di spazi flessibili e riconfigurabili, con arredi mobili e aree modulabili che permettono di riadattare rapidamente l’ufficio in base alle esigenze. Circa il 56% ha introdotto zone informali per socializzazione e relax (lounge, caffetterie aziendali, aree benessere) per favorire il networking e il recupero delle energie in ufficio. Al contempo, scende l’importanza degli spazi assegnati fissi: molte organizzazioni stanno adottando soluzioni di desk sharing o hoteling, riducendo il numero di scrivanie individuali a vantaggio di sale riunioni, phone booth per chiamate riservate e postazioni prenotabili on-demand. L’ufficio diventa così un hub di incontro e un facilitatore di produttività e creatività, più che un posto dove stare otto ore al giorno.

GRAFICO 2: Percentuale di grandi imprese italiane che hanno adottato caratteristiche evolute negli uffici (2024). Fonte: Osservatorio Smart Working, Politecnico di Milano.

Questa riconfigurazione degli ambienti porta con sé nuove esigenze per i servizi di Facility Management. Ad esempio, la pulizia e sanificazione degli uffici va riorganizzata tenendo conto di flussi di presenza variabili: invece delle classiche pulizie serali uniformi, si tende ad adottare un approccio più flessibile e mirato, intensificando gli interventi nelle giornate o aree di maggior affluenza (sale riunioni, spazi comuni) e ottimizzandoli quando l’occupazione è ridotta. Anche la manutenzione e la gestione degli spazi beneficiano di tecnologie digitali: sensori IoT monitorano in tempo reale l’utilizzo delle sale e lo stato delle attrezzature, permettendo al facility manager di intervenire on-demand (es. climatizzazione, pulizia straordinaria) e di riorganizzare le disposizioni interne con dati alla mano. Molte imprese stanno adottando piattaforme software (IWMS, app di prenotazione) per facilitare la condivisione delle postazioni e la programmazione di meeting ibridi, integrando tali sistemi con i servizi FM (es. segnalazione automatica al team pulizie quando termina una riunione, per sanificare la sala). Sul fronte del benessere organizzativo, gli spazi fisici diventano uno strumento per incentivare i dipendenti a rientrare in ufficio: troviamo così iniziative di biophilic design (verde indoor, materiali naturali) per ridurre lo stress, arredi ergonomici e illuminazione human-centric, nonché servizi di welfare on-site (palestre aziendali, asili nido, aree salute) gestiti spesso da provider esterni. Tutto ciò amplia il perimetro del Facility Management: il facility manager moderno deve collaborare con HR e top management per progettare esperienze di lavoro attrattive, curando non solo l’edificio in sé ma anche i “servizi al lavoratore” che vi ruotano attorno. Come sottolineato da osservatori di settore, questa figura sta evolvendo da gestore operativo a partner strategico multispecializzato, capace di ascoltare le esigenze dei lavoratori e sviluppare soluzioni innovative per migliorare produttività e soddisfazione.

Infine, i modelli di lavoro flessibile stimolano nuovi approcci anche al di fuori della sede principale dell’azienda. Si diffonde ad esempio l’utilizzo di spazi di coworking o business center decentrati dove i dipendenti possono lavorare (in alternativa alla sede o alla propria abitazione), soprattutto per realtà con workforce distribuita sul territorio. In questo caso il Facility Management può assumere il compito di gestire network di uffici diffusi, garantendo standard uniformi di servizi (es. pulizia, IT, sicurezza) anche in spazi non direttamente di proprietà. Nel settore automotive, alcune multinazionali stanno valutando hub di co-working vicini ai poli industriali o ai centri urbani dove risiedono i lavoratori, per ridurre pendolarismo e aumentare la flessibilità. Si parla inoltre di “International Smart Working” – lavoro agile da altre nazioni – e di settimana lavorativa corta: tendenze emergenti che, seppur oggi minoritarie (meno del 10% delle aziende ha avviato la settimana corta sperimentale), potrebbero prendere piede entro il 2030 e incidere ulteriormente su organizzazione degli spazi e turnazione dei servizi.

Trend Tecnologici, Economici e Normativi nel Facility Management (2025-2030)

L’industria del Facility Management sta vivendo anni di forte trasformazione, sospinta dall’innovazione tecnologica, da dinamiche di mercato post-pandemia e da nuovi obblighi normativi.

Dal punto di vista tecnologico, oltre alle già citate IA e robotica, giocano un ruolo chiave l’Internet of Things (IoT) e la data analytics. Sensori IoT vengono sempre più installati in edifici e impianti per raccogliere dati su occupazione, temperatura, qualità dell’aria, funzionamento delle apparecchiature, consumi energetici, etc. In Italia l’IoT è ormai considerato una tecnologia fondamentale per i servizi FM: grazie a dispositivi connessi, i facility manager possono monitorare e controllare da remoto apparecchiature e ambienti, integrando queste informazioni nei sistemi informativi di gestione. Ad esempio, un sensore su una pompa HVAC può segnalare anomalie e far generare automaticamente un ordine di lavoro su un software CMMS (Computerized Maintenance Management System), allertando il tecnico prima che la pompa si guasti. Questo approccio predittivo e data-driven aumenta l’affidabilità degli impianti e l’efficienza operativa. Non a caso, i provider di FM stanno investendo in soluzioni di automazione e analisi dati per ottimizzare le performance degli asset e migliorare la qualità del servizio.

Altre tecnologie promettenti includono la realtà aumentata (AR) e la realtà virtuale (VR) per supporto alla manutenzione e formazione: un tecnico munito di visore AR può ricevere istruzioni sovrimposte sugli impianti o assistenza remota da un esperto, riducendo errori e tempi di intervento. In campo edilizio, i modelli BIM (Building Information Modeling) e i digital twin dell’edificio stanno trovando applicazione nella gestione operativa: poter navigare virtualmente la struttura e simularne il comportamento aiuta a pianificare interventi e ottimizzare spazi. Entro il 2030 è plausibile una diffusione di control room digitali integrate, dove confluiranno flussi video, allarmi sensori, dati energetici e richieste degli occupanti, permettendo una gestione centralizzata in tempo reale dell’intero patrimonio aziendale.

In parallelo alla trasformazione tecnologica, si registrano cambiamenti economico-settoriali importanti. Il mercato del Facility Management in Italia continua a crescere, trainato dall’esternalizzazione di servizi sia “hard” (manutenzioni impiantistiche, gestione edifici) sia “soft” (pulizie, reception, catering, ecc.). Secondo analisi di mercato, il settore FM italiano varrà circa 41,7 miliardi di dollari nel 2025 e salirà a 46,4 miliardi nel 2030, con un tasso di crescita annuale composto intorno al 2,1% (fonte: Mordor Intelligence ). Si tratta di una crescita moderata ma costante, indice di un mercato maturo in cui però aumenta la domanda di servizi evoluti. In tutta Europa, la tendenza è verso servizi di FM sempre più integrati e focalizzati sul valore aggiunto: i clienti (aziende pubbliche e private) cercano partner capaci di garantire ambienti sicuri, sostenibili ed efficienti, spesso unificando sotto un unico contratto global service attività un tempo frammentate. Ciò sta portando a importanti operazioni di consolidamento: grandi gruppi multinazionali di FM espandono la propria presenza, mentre gli operatori italiani specializzati stringono alleanze o adottano nuove competenze per restare competitivi.

Uno dei fattori critici nel periodo 2025-2030 sarà la disponibilità di manodopera qualificata. Paradossalmente, mentre la tecnologia automatizza vari compiti, il settore FM potrebbe dover far fronte a carenze di personale in alcuni ruoli (ad esempio addetti alle pulizie e alla sicurezza), complice il calo demografico e la minore attrattività percepita di questi lavori. Ciò spingerà verso soluzioni ibride uomo-macchina: da un lato più robot per i compiti gravosi o ripetitivi, dall’altro investimenti nella formazione del personale esistente per gestire le nuove tecnologie (controllare flotte di robot, analizzare dashboard di building management, ecc.). Il upskilling diventerà essenziale: il facility manager del 2030 dovrà avere competenze digitali e saper interpretare i dati, oltre alle tradizionali capacità tecniche e gestionali. Le aziende leader stanno già formando i propri team su temi come data analytics, sostenibilità ed ESG reporting, dato che la performance dei servizi di facility incide direttamente sugli obiettivi ambientali e sociali dell’organizzazione.

Sul fronte delle politiche e normative, gli anni a venire porteranno novità rilevanti. In tema di lavoro agile, il legislatore italiano ha già reso strutturale questa modalità: dal gennaio 2025, per il settore privato è in vigore l’obbligo di formalizzare gli accordi di smart working e comunicare telematicamente al Ministero del Lavoro i nominativi dei dipendenti e le date di inizio/fine del loro lavoro agile. Questa regolamentazione (Legge n. 203/2024) conferma che lo smart working è riconosciuto giuridicamente e destinato a proseguire, creando un quadro stabile entro cui le aziende possono pianificare uffici e servizi. Anche la contrattazione collettiva si è mossa: ad esempio il nuovo CCNL Funzioni Centrali della PA (2024) introduce lo smart working per i nuovi assunti e consente di concordare più giorni da remoto che in presenza, segnale di un cambiamento culturale anche nel pubblico impiego.

Ma è soprattutto il capitolo normative ambientali e di sicurezza quello destinato a impattare maggiormente gli spazi di lavoro nei prossimi anni. A marzo 2023 il Parlamento Europeo ha approvato la nuova Direttiva EPBD “Case Green”, che fissa obiettivi sfidanti di efficientamento energetico degli edifici al 2030. In base a questa direttiva, tutti gli edifici non residenziali (uffici, edifici commerciali, industriali, ecc.) dovranno ridurre il consumo energetico medio del 16% entro il 2030 (rispetto ai livelli attuali) e del 26% entro il 2033. Inoltre, tutti i nuovi edifici privati dovranno essere a emissioni zero dal 2030 (dal 2028 se pubblici). Si tratta di requisiti molto stringenti che richiederanno interventi massicci sul parco immobiliare: coibentazioni, sostituzione impianti obsoleti con soluzioni ad alta efficienza, installazione di fonti rinnovabili in situ, sistemi di controllo intelligente dei consumi. Per le aziende significa dover pianificare investimenti in retrofit energetico e certificazioni green (LEED, BREEAM, ecc.) nei prossimi anni. Il Facility Management giocherà un ruolo centrale nel supportare tali adeguamenti, sia fornendo consulenza tecnica che gestendo i cantieri in ottica di minima interruzione delle attività lavorative.

In ambito sicurezza sul lavoro, l’evoluzione normativa includerà probabilmente una maggiore attenzione ai rischi emergenti. Ad esempio, l’uso diffuso di robot collaborativi fianco a fianco con gli operatori umani sta portando alla definizione di nuove norme tecniche di sicurezza (ISO/TS 15066 per robot collaborativi, recepite anche da INAIL in Italia) e linee guida per prevenire incidenti nelle fabbriche automatizzate. Allo stesso modo, la tutela della salute mentale e del benessere psicologico dei lavoratori sta entrando nelle normative: già il D.Lgs. 81/08 obbliga a valutare lo stress lavoro-correlato, ma ci si aspetta entro il 2030 un rafforzamento degli obblighi di prevenzione del burnout e di promozione del benessere (magari inserendo esplicitamente il “diritto alla disconnessione” o limiti all’uso di tool digitali invasivi). Anche gli standard internazionali di Facility Management evolvono: nel 2023 è stato pubblicato lo ISO 41015 che fornisce linee guida su come un’organizzazione di FM può influenzare i comportamenti organizzativi per migliorare i risultati complessivi delle facility, segno di una crescente formalizzazione di best practice innovative nel settore.

Dal punto di vista delle politiche economiche, va segnalato infine il legame tra investimenti in infrastrutture/facility e ripresa economica nazionale. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sta destinando risorse anche a scuole, ospedali e pubblica amministrazione per edilizia e digitalizzazione: la gestione efficiente di questi progetti e delle successive attività manutentive è fondamentale per massimizzare i benefici. Il FM viene riconosciuto come motore di sviluppo: secondo l’European Cleaning & Facility Services Industry (EFCI), i servizi di cleaning e FM sono cruciali per la resilienza post-Covid e per creare ambienti di lavoro sicuri, supportando la continuità operativa delle imprese. Non sorprende che gli investimenti immobiliari commerciali in Italia siano tornati a crescere: nel 2022 hanno raggiunto 11,7 miliardi di euro, il secondo miglior risultato di sempre, con rinnovato interesse per uffici di qualità (in particolare a Milano) e logistica avanzata. Ciò prelude a nuovi spazi da gestire e mantenere secondo standard elevati, con opportunità per le aziende di FM capaci di offrire servizi evoluti e flessibili.

Salubrità degli Ambienti, Sostenibilità, Efficienza Energetica e Sicurezza

Le esperienze recenti e la crescente consapevolezza sociale hanno portato salubrità, sostenibilità, efficienza ed sicurezza in cima alle priorità per gli ambienti di lavoro del futuro. Queste esigenze influenzeranno direttamente sia la progettazione degli spazi sia l’erogazione dei servizi di Facility Management collegati.

- •Salubrità e salute negli ambienti di lavoro: la pandemia ha insegnato quanto siano cruciali ambienti puliti e salubri per la sicurezza di lavoratori e visitatori. Nel post-Covid, aziende di tutti i settori hanno rafforzato i protocolli di pulizia e sanificazione, adottando pratiche prima tipiche di contesti sanitari anche in uffici e fabbriche. Oggi si dà maggiore attenzione alla disinfezione regolare di superfici toccate di frequente (maniglie, pulsantiere, scrivanie) e alla pulizia dell’aria tramite ricambi frequenti e filtri efficienti. Molte organizzazioni hanno installato dispositivi per il controllo della qualità dell’aria indoor (sensori CO₂, VOC, polveri) integrati nei sistemi HVAC: ciò consente di mantenere livelli di ventilazione adeguati e ridurre la concentrazione di agenti patogeni o inquinanti negli spazi chiusi. La salubrità ambientale comprende anche aspetti di benessere generale: illuminazione naturale, comfort acustico, ergonomia delle postazioni e disponibilità di spazi per il recupero mentale (aree verdi, zone silenziose) sono elementi sempre più considerati nella valutazione della qualità di un ambiente di lavoro. Entro il 2030, molte aziende punteranno a certificare i propri spazi secondo standard di well-being come il WELL Building Standard, che attesta le prestazioni in termini di salute e comfort per gli occupanti. Per i facility manager questo significa doversi occupare non solo di “far funzionare” l’edificio, ma di monitorare e ottimizzare parametri prima trascurati (livello di illuminamento circadiano, tasso di ricambio d’aria, rumore di fondo, ecc.) e di collaborare con medici del lavoro e consulenti wellness. Nel settore automotive, ad esempio, uno stabilimento “salubre” può ridurre drasticamente assenze per malattia e infortuni: ecco perché aziende come Ferrari o Lamborghini hanno investito in reparti produttivi con climate control avanzato, verniciature a emissioni ridotte e spogliatoi ergonomici, a tutela sia della qualità del prodotto che della salute dei dipendenti.

- •Sostenibilità ambientale: la pressione verso pratiche sostenibili si farà sentire sempre più negli spazi di lavoro. Le nuove generazioni di lavoratori, quali la Gen-Z, sono sensibili al tema e 64% dei dipendenti dichiarano di preferire aziende con un impatto ambientale positivo. Questo spinge le imprese ad adottare misure concrete di sostenibilità negli uffici e stabilimenti, sia per motivi etici sia per valorizzare il proprio brand (e attrarre talenti). Tra le iniziative che vedremo diffondersi ci sono politiche plastic-free e paperless (eliminazione di plastica monouso e riduzione dello spreco di carta), programmi di carbon footprint reduction (monitoraggio delle emissioni dirette e indirette delle sedi, con compensazioni o interventi di abbattimento) e miglioramenti nella gestione dei rifiuti (raccolta differenziata spinta, riciclo dei materiali di consumo, smaltimento sicuro dei rifiuti speciali). Un punto centrale sarà l’efficientamento energetico: come visto, norme e costi inducono a tagliare i consumi. Oltre agli interventi strutturali (cappotti termici, infissi, pannelli solari), molto si può fare a livello gestionale: installare illuminazione LED con sensori di movimento, usare termostati intelligenti e sistemi BMS (Building Management System) per spegnere climatizzazione e luci nelle zone non occupate, ottimizzare gli orari di funzionamento degli impianti secondo i reali utilizzi degli spazi. I dati mostrano che già oggi il 63% delle grandi aziende italiane ha introdotto sistemi per segmentare gli spazi ed evitare di climatizzare zone vuote. Queste soluzioni diventeranno standard entro il 2030, grazie anche ai risparmi economici tangibili che producono. Un’altra area di sviluppo è l’uso di materiali eco-friendly negli arredi e nelle finiture: benché ad oggi meno diffuso (solo il 40% delle grandi aziende ha introdotto arredi sostenibili o riciclati), crescerà l’attenzione a mobili certificati FSC, vernici atossiche, moquette da materiali riciclati, ecc., con il Facility Management coinvolto nella selezione e approvvigionamento di tali forniture. Nel complesso, la sostenibilità diverrà parte integrante dei KPI di gestione: i contratti di FM potranno prevedere esplicitamente obiettivi di riduzione emissioni e consumi, rendendo il fornitore corresponsabile delle prestazioni ambientali dell’edificio.

- •Efficienza energetica: strettamente legata alla sostenibilità, merita un focus specifico dato il contesto energetico globale. Il decennio 2020 ha visto forti oscillazioni dei prezzi energetici e problemi di approvvigionamento; ciò ha reso aziende e enti molto più consapevoli dell’importanza di contenere i consumi e diversificare le fonti. Negli spazi di lavoro, questo si traduce in investimenti su impianti ad alta efficienza (caldaie a condensazione, pompe di calore, sistemi di recupero di calore sui processi produttivi, illuminazione LED) e sull’autoproduzione energetica (pannelli fotovoltaici sui tetti di stabilimenti e uffici, micro-eolico dove possibile, sistemi di accumulo). Si diffonde il concetto di “edificio come centrale energetica”: non solo consumatore ma anche produttore e regolatore attivo (con logiche di demand-response, cessione di surplus in rete, ecc.). Nei grandi complessi industriali e direzionali, il facility manager avrà il compito di orchestrare queste soluzioni, magari tramite piattaforme di energy management dotate di intelligenza artificiale che suggeriscano ottimizzazioni in tempo reale. Alcune aziende automotive stanno già implementando smart grid aziendali nei propri campus: ad esempio, stabilimenti con impianti fotovoltaici estesi che alimentano anche le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici dei dipendenti, integrati con sistemi di accumulo e gestione carichi per evitare picchi. Entro il 2030, con l’aumento dei veicoli elettrici, molte sedi aziendali dovranno gestire decine di punti di ricarica, integrandoli nel sistema edificio (un ulteriore compito per il FM, sia tecnico che in termini di policy d’uso per i dipendenti). L’efficientamento energetico sarà anche spinto da incentivi e meccanismi di finanziamento: ci si aspetta la prosecuzione di crediti d’imposta o fondi europei per interventi “green” (eredi del Superbonus e affini), di cui i facility manager dovranno saper approfittare pianificando per tempo gli interventi migliorativi.

- •Sicurezza e protezione: la sicurezza nei luoghi di lavoro si amplia di significato, includendo sia la safety (incolumità delle persone) sia la security (protezione da minacce e intrusioni). Sul versante safety, l’obiettivo “zero infortuni” rimane prioritario soprattutto nei settori manifatturieri come l’automotive. L’introduzione di robotica e nuovi processi comporta una continua revisione delle valutazioni dei rischi: i servizi di prevenzione e protezione, in sinergia col FM, dovranno garantire che dispositivi di sicurezza (sensori di prossimità, barriere, dispositivi di arresto d’emergenza) siano sempre funzionanti e aggiornati. Inoltre, il FM può supportare attivamente la sicurezza mediante analytics avanzate: telecamere intelligenti che verificano il corretto utilizzo dei DPI, algoritmi che analizzano i “quasi incidenti” per attuare miglioramenti proattivi, piattaforme digitali che raccolgono segnalazioni dei lavoratori sui rischi. Sul fronte security, le minacce comprendono accessi non autorizzati, furti, vandalismo e – in ambito digitale – cyber-attacchi ai sistemi smart building. Cresce l’adozione di controlli accessi evoluti (badge biometrici, riconoscimento facciale) e di sistemi di videosorveglianza AI in grado di rilevare automaticamente situazioni anomale (es. un individuo in area riservata). Queste tecnologie saranno sempre più integrate in centrali operative che gestiscono in tempo reale la sicurezza fisica di più siti, spesso tramite servizi di guardiania remota erogati da centrali esterne specializzate. Ad esempio, un singolo Global Security Operation Center potrebbe monitorare tutti gli stabilimenti italiani di una casa automobilistica, con squadre di pronto intervento sul territorio in caso di necessità. Anche la cybersecurity diventa cruciale: con edifici pieni di sensori e sistemi connessi (IoT), aumentano le superfici d’attacco informatiche. Le linee guida europee (es. ENISA) raccomandano di implementare protocolli sicuri per i dispositivi smart building e segmentare le reti IT/OT. Il FM dovrà collaborare strettamente coi reparti IT per assicurare che, ad esempio, il sistema di gestione degli ascensori o delle telecamere non diventi una porta d’ingresso per hacker nella rete aziendale. Un ulteriore aspetto di sicurezza riguarda le emergenze ambientali: con il cambiamento climatico cresce la frequenza di eventi estremi (ondate di calore, bombe d’acqua, alluvioni). I piani di business continuity dovranno considerare questi scenari, prevedendo misure come generatori d’emergenza, piani di evacuazione aggiornati, drill periodici, e partnership con fornitori di servizi d’emergenza. Nel contesto 2025-2030, sicurezza significherà quindi resilienza a 360°: ambienti progettati per proteggere le persone e continuare a funzionare anche in condizioni critiche, grazie a tecnologie intelligenti e a una gestione professionale di alto livello.

Ruolo e Trasformazione dei Servizi di Facility Management

Alla luce di tutti questi cambiamenti, i servizi di Facility Management stessi sono chiamati a trasformarsi e ad ampliarsi in termini di competenze, approccio e importanza strategica. Il facility manager del futuro sarà sempre più un regista dell’ecosistema aziendale, con un piede nella gestione concreta di edifici/servizi e uno nella sfera strategica dell’organizzazione. Come evidenziato, non è più pensabile il FM come funzione meramente tecnica: diventa una figura ibrida che integra competenze di IT, risorse umane, sostenibilità e strategia aziendale. In pratica, i team di FM dovranno sapere “parlare” sia con i tecnici manutentori sia con il top management, traducendo gli obiettivi aziendali (es. migliorare l’engagement dei dipendenti, ridurre l’impatto ambientale, ottimizzare i costi immobiliari) in piani operativi sui servizi e sugli spazi.

Un aspetto chiave della trasformazione è la crescente integrazione dei servizi. Se finora pulizie, manutenzione, reception, vigilanza erano magari gestiti separatamente (anche con fornitori diversi), la tendenza è verso contratti di Integrated Facility Management in cui un unico provider (o un ridotto numero) si occupa di un ampio ventaglio di servizi. Questo consente sinergie e una visione unificata: ad esempio, coordinare orari di pulizia e manutenzione per evitare intralci, oppure far sì che il personale di guardiania segnali piccole manutenzioni e viceversa.

In parallelo, cambiano i modelli di erogazione dei servizi. L’analisi dei dati consente di passare da logiche time-based (es. pulizia fissa alle 18:00) a logiche demand-based o outcome-based (pulire “quando serve” e valutare la qualità dal risultato). Alcune imprese già adottano contratti basati sul livello di servizio: ad esempio, garantire sempre un certo standard di pulizia o una temperatura tra X e Y gradi, lasciando al provider FM la scelta di come conseguirlo (magari con sensori che attivano le pulizie al bisogno, ecc.). Questi modelli diverranno più diffusi, spingendo i fornitori ad innovare per rispettare gli SLA (Service Level Agreement) concordati. Anche l’esternalizzazione spinta potrebbe aumentare: se oggi in settori core come l’automotive molte attività di manutenzione impianti sono interne, la complessità tecnologica crescente potrebbe portare a rivolgersi a specialisti esterni. Già oggi grandi gruppi automobilistici affidano in outsourcing intere funzioni (es. gestione utilities di stabilimento, manutenzione dei robot di linea in full-service) a società di ingegneria o FM specializzate, ottenendo know-how all’avanguardia e costi variabilizzati. Per le aziende di FM ciò significa opportunità ma anche responsabilità maggiori: occorre dotarsi delle competenze necessarie per gestire impianti produttivi complessi, rispettando rigorosi requisiti di uptime e qualità propri del settore manifatturiero.

Un elemento distintivo del periodo 2025-2030 sarà il focus sull’esperienza dell’utente (Employee Experience nei contesti ufficio, ma anche esperienza degli operai in fabbrica). Il FM avrà un ruolo attivo nel progettare esperienze positive: dall’accoglienza (reception evolute magari con totem self-service e receptionist aumentati da AI) alla ristorazione aziendale (mense 4.0 con prenotazione da app e menu personalizzati), dalla gestione posta/pacchi alle convenzioni per servizi esterni. L’idea emergente è di applicare il concetto di “ospitalità” anche al workplace: alcuni parlano di “Office hospitality” dove il dipendente è trattato al pari di un cliente d’hotel. Ciò può includere concierge per sbrigare piccole commissioni, spazi polifunzionali prenotabili per eventi privati dei dipendenti, servizi di lavanderia o auto in sharing disponibili in sede. Tutti questi servizi aggiuntivi ricadono sotto l’ombrello del Facility/Workplace Management e richiedono competenze organizzative e attenzione al cliente interno. Una ricerca su scala internazionale di JLL sottolinea come il FM stia evolvendo verso un approccio “human-centric”, ponendo al centro le esigenze delle persone e il loro benessere negli spazi. Il successo di un responsabile FM si misurerà non solo in metri quadri manutenuti o risparmi conseguiti, ma anche in soddisfazione dei dipendenti e produttività migliorata grazie a un ambiente di lavoro ottimale.

Focus: l’evoluzione del FM nel settore Automotive

Nel settore automotive, le tendenze descritte assumono alcune connotazioni specifiche. Le aziende automobilistiche gestiscono tipicamente grandi stabilimenti produttivi, affiancati da palazzine uffici (per funzioni amministrative, commerciali e di ricerca e sviluppo). I servizi di Facility Management Integrato in questo contesto devono quindi coprire un doppio ambito: fabbrica e ufficio, con esigenze in parte diverse ma sempre più integrate.

- •Stabilimenti produttivi: L’affidabilità e continuità operativa degli impianti è vitale. Un fermo linea in fabbrica automotive può costare milioni di euro; pertanto, la manutenzione (hard FM) è cruciale. Entro il 2030, prevediamo stabilimenti altamente sensorizzati, dove il FM insieme all’ingegneria di produzione utilizza sistemi avanzati per il monitoraggio 24/7 di macchinari e utilities. Si dovrà padroneggiare tecniche di manutenzione predittiva basate su IA – ad esempio per presse, robot di saldatura, impianti di verniciatura – intervenendo prima che si verifichino guasti, come già evidenziato. Inoltre, l’ampia adozione di robot e veicoli autonomi interni implica che i servizi di movimentazione (logistica interna) tradizionalmente svolti da personale di stabilimento evolveranno: i carrellisti potrebbero in parte essere sostituiti/affiancati da flotte di AMR gestite dal FM. In pratica, il provider di FM potrebbe essere responsabile non solo di pulizie e manutenzioni in stabilimento, ma anche del rifornimento linee produttive just-in-time tramite robot logistici, operando in sincronia con la produzione. Questo richiede elevate capacità di coordinamento e integrazione ICT tra il sistema di produzione (MES) e i sistemi di facility. Chi eroga FM dovrà saper interfacciarsi con i responsabili di produzione quasi in tempo reale, con service level stringenti (es: garantire che ogni stazione di assemblaggio abbia i componenti necessari quando servono, pena penali).

- •Pulizie tecniche e civili nell’industria automotive: La pulizia in fabbrica automotive non è solo questione di decoro ma anche di qualità del prodotto. Pensiamo alle linee di verniciatura: è fondamentale mantenere l’ambiente privo di polvere per evitare difetti sulla carrozzeria. Qui il FM specializzato adotta tecniche avanzate (es. cleaning room per verniciatura, utilizzo di macchine aspiranti industriali potenti, ecc.). Dopo il Covid, anche in fabbrica si pone più attenzione alla sanificazione delle aree comuni (mense, spogliatoi) e alla salubrità generale, per prevenire focolai che possano fermare la produzione. Nel 2025-2030 le imprese di pulizia automotive investiranno in robot di pulizia industriale (già disponibili robot lavapavimenti di taglia industriale) e in materiali/soluzioni innovativi – ad esempio rivestimenti antimicrobici sulle superfici toccate frequentemente. Inoltre, il tema della gestione rifiuti è delicato in automotive: oli esausti, vernici, batterie al litio difettose (con l’ascesa dell’auto elettrica) sono rifiuti pericolosi che vanno gestiti a norma. Il facility management in stabilimento dovrà garantire processi di raccolta, stoccaggio temporaneo e smaltimento conformi alle normative ambientali, contribuendo agli obiettivi di economia circolare (es. riciclo solventi, recupero imballaggi).

- •Uffici e R&D center automotive: Anche le sedi direzionali e i centri di design/ingegneria delle case auto seguono il trend del lavoro ibrido. Molti costruttori hanno mantenuto lo smart working per ruoli impiegatizi e tecnici (es. progettisti CAD possono lavorare da remoto alcuni giorni). Di conseguenza, gli headquarter automotive stanno riducendo gli spazi assegnati fissi e creando ambienti più flessibili e digitali. Un esempio è il campus FCA di Mirafiori rinnovato, dove sono stati introdotti open space modulabili e sale collaborative high-tech in linea con le best practice di smart office. I servizi FM in questi contesti devono eccellere nel supporto tecnologico (sale riunioni con sistemi di videoconferenza impeccabili, assistenza IT pronta per eventi ibridi) e nel comfort alberghiero per attrarre dipendenti in sede. Marchi premium potrebbero dotare i propri uffici di showroom e spazi esperienziali per clienti/visitatori, che richiedono cura estetica e facility impeccabili (climatizzazione, illuminazione scenografica, ecc.). Inoltre, sedi centrali e stabilimenti automotive spesso ospitano clienti e audit esterni (per certificazioni di qualità, visite di stakeholder internazionali): presentare ambienti puliti, ordinati, sicuri e tecnologicamente avanzati fa parte della reputazione del brand. Pertanto, i KPI di FM nel settore automotive includono standard elevatissimi di housekeeping, tempi di risposta ridotti per qualsiasi richiesta (dalla lampadina bruciata alla sala riunioni aggiuntiva da allestire) e collaborazione con le funzioni EHS (Environment, Health & Safety) per mantenere le certificazioni ISO (9001, 14001, 45001) fondamentali nel comparto.

In sintesi, il Facility Management Integrato dovrà sempre più e meglio gestire da un lato servizi industriali “core” come la manutenzione impiantistica e la gestione di stabilimento, dall’altro servizi per gli spazi ufficio e showroom di livello elevato. Integrando tecnologie di automazione, con le Intelligenze Artificiali / Alternative garantendo sostenibilità e massima sicurezza, e formando il personale alle nuove competenze, il facility management diventerà un fattore abilitante della trasformazione dell’industria automotive nei prossimi anni. Chi riuscirà a posizionarsi come partner affidabile e innovativo, capace di coniugare efficienza operativa e attenzione alle persone, avrà un ruolo chiave nel plasmare gli spazi di lavoro del futuro in Italia, in tutti i settori produttivi.

Per saperne di più su COSA / COME FACCIAMO in P&P:

- •[email protected]

- •visita il Knowledge Forum di P&P alla pagina "Cosa Facciamo"

Fonti : Osservatori Digital Innovation – Politecnico di Milano workitect.it; Workitect Office Trends 2025 workitect.it; Corriere Comunicazioni – Osservatorio Smart Working corrierecomunicazioni.it; Forbes/Censis – Impatto IA su lavoro forbes.it; Innovation Post – robotica mobile innovationpost.it; Mordor Intelligence – Italy FM Market mordorintelligence.com; Bauunternehmung/Fortune BI – trend cleaning post-Covid bauunternehmung.it; Agenda Digitale – evoluzione ruolo FM agendadigitale.eu; UniCredit RES – EPBD 2030 unicreditres.it; SK Servizi – IA nel Facility Management skservizi.it.